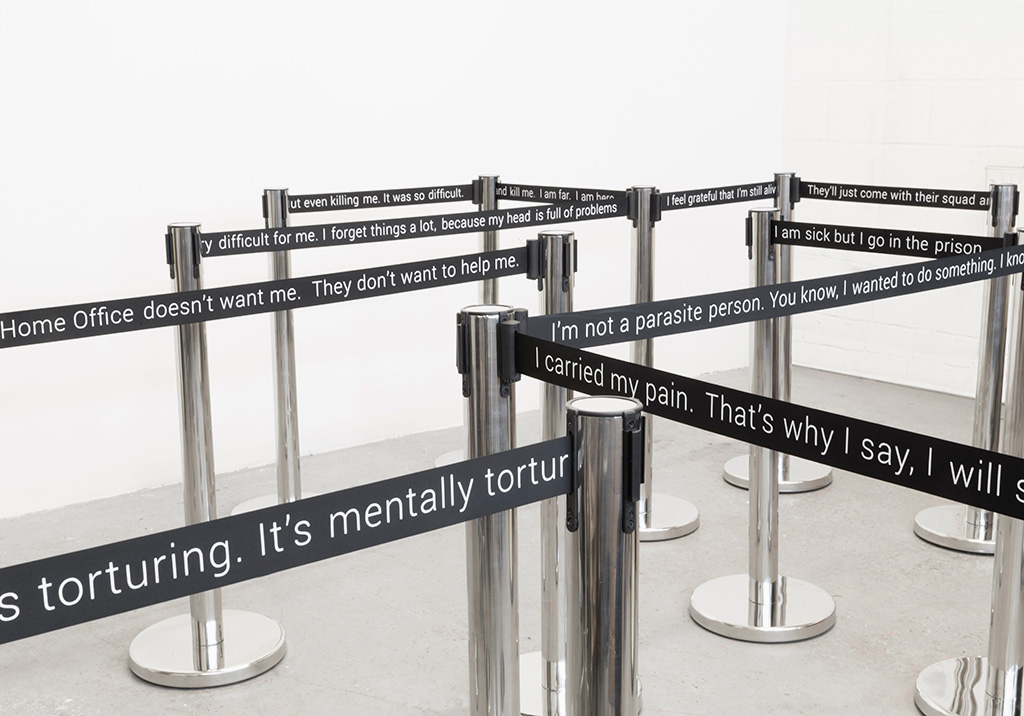

Foto: David Rickard, tratta da ‘Limbo’ (2024), opera commissionata dal Royal College of Art, UK, Curating Contemporary Art per la mostra ”Controlled Encounter”.

Limbo è “un luogo o uno stato di oblio in cui le persone o le cose vengono considerate come relegate quando messe da parte, dimenticate, passate o superate”. L’opera utilizza barriere retrattili per controllare lo spazio. Impresse con citazioni di persone richiedenti asilo e rifugiate, tratte dallo studio “Loss, Grief, and Growth” di Steve Taylor e colleghi, le barriere riproducono la banale architettura dei meccanismi di controllo istituzionali e le loro conseguenze sulla vita delle persone. Riposizionando le barriere, la convenzionale staticità dello spazio viene sconvolta da una rete di controllo che riflette l’incertezza dei sistemi di attesa, delle code fisiche come dei sistemi istituzionali.

Senza cura non è accoglienza

Parlare di accoglienza è facile. È facile nei discorsi, nei convegni, nelle dichiarazioni d’intenti. È più difficile, invece, quando l’accoglienza si misura con i corpi vivi, con le ferite invisibili e i silenzi ostinati di chi ha attraversato l’inferno per cercare un altrove possibile.

Alla porta del Naga Har arrivano persone che hanno già attraversato troppo. Alcune, come il ragazzo raccontato nella Rubrica I LUOGHI, si portano addosso la perdita, la colpa di essere diversi, il rifiuto, la strada, il carcere, e infine un club notturno come ultimo rifugio di dignità. Altre, come quelle che incontra Valter Tanghetti nel SAI Valle Trompia, portano segni meno evidenti, ma non meno profondi. La sofferenza psichica non è solo sintomo, è frattura di senso. E spesso non nasce nel Paese d’origine, ma lungo le rotte, nei lager, nella burocrazia spietata e nei non-luoghi della ‘mal-accoglienza’.

Tanghetti ci ricorda che la salute mentale è benessere diffuso, relazionale, comunitario. Che l’accoglienza è, in sé, atto terapeutico: può curare, può ferire. I numeri sono chiari: nel SAI da lui gestito il 18% degli ospiti ha bisogno di supporto psicologico, il 4% di cure psichiatriche. Eppure i centri davvero pensati per la fragilità sono pochi. Troppo pochi. Così ci si ingegna, si costruiscono équipes interne, dispositivi etno-psichiatrici, si forma chi accoglie. Si tenta, nonostante tutto, di tenere insieme pezzi di vite e di sistemi.

Accogliere davvero è accogliere tutto: anche il malessere, la rabbia, la lentezza, la ricaduta. È restare, anche quando l’altro sembra non voler risalire. È un atto politico, umano, radicale. È accettare che non c’è accoglienza senza cura, e non c’è cura senza ascolto.

Questo è il nostro compito. Ricordarci, ogni giorno, che accogliere è creare luoghi che curano. E che anche un sorriso condiviso, in un piccolo ufficio pieno di carte e speranze, può essere un primo passo verso la salvezza.